- Questo evento è passato.

#SBLAD – Vernissage

14 Novembre 2023 ore 18:00 – 20:00

Inaugurazione della mostra #SBLAD – Shine Bright Like A Diamond.

Evento su invito

1916-2005

Carlo Tullio-Altan è una figura di spicco nel panorama intellettuale italiano. Originario di San Vito al Tagliamento, in Friuli, ha iniziato un percorso accademico classico, laureandosi in giurisprudenza nel 1940. Le sue esperienze durante la Seconda guerra mondiale, tra cui la partecipazione alla Resistenza, e l’incontro con il filosofo Benedetto Croce, hanno influenzato significativamente il suo pensiero, avvicinandolo all’idealismo e allo spiritualismo etico.

Negli anni ’50, Tullio-Altan ha ampliato i suoi orizzonti attraverso periodi di studio a Vienna, Parigi e Londra, dove ha approfondito le discipline antropologiche ed etnologiche. Sotto l’influenza di figure come Ernesto De Martino e Remo Cantoni, si è dedicato a un approccio antropologico che integra filosofia, storia delle religioni e psicologia, differentiando il suo lavoro da metodologie più rigide come il strutturalismo.

Nel 1961, è stato uno dei pionieri dell’insegnamento di Antropologia culturale in Italia, ricoprendo ruoli accademici di prestigio in diverse università, tra cui Pavia, Trento, Firenze e Trieste. Ha anche avuto un ruolo attivo nell’organizzazione del primo convegno nazionale di antropologia delle società complesse nel 1987.

Carlo Tullio-Altan è una figura di grande importanza per Trieste, non solo per il suo ruolo di artista e illustratore, ma anche per il suo contributo culturale e sociale alla città. Ha svolto ricerche significative sulla gioventù italiana degli anni ’60 e ’70, esplorando temi di identità culturale e proponendo la necessità di una “religione civile” per l’Italia. Le sue opere più recenti riflettono questo impegno, cercando di sensibilizzare sia l’opinione pubblica che i decisori politici riguardo l’importanza dei valori civici.

L’ultimo periodo della sua vita accademica è stato dedicato allo studio delle componenti simboliche dell’identità etnica, analizzando concetti come la memoria storica, le norme culturali, il linguaggio, la discendenza comune e l’identità territoriale. Questo lavoro rappresenta un tentativo di fornire risposte razionali ai conflitti etnocentrici, contribuendo a una comprensione più profonda delle dinamiche culturali e sociali contemporanee.

1931-2022

Franco Serpa è stato un latinista, musicologo, germanista e traduttore italiano, la cui vita si distinse per l’unione armoniosa tra filologia classica e musica. Laureatosi con brillanti risultati a Roma, specializzandosi in Filologia classica e Storia della musica, iniziò a tracciare il suo percorso professionale collaborando con Fedele d’Amico nella redazione della Sezione Musica dell’Enciclopedia dello Spettacolo. Questo primo capitolo della sua carriera ne allineò i talenti alla vibrante cultura musicale italiana, dove il rigore scientifico si fondeva con la passione per le arti.

La sua carriera di docente, che lo vide insegnare Latino e Greco nei Licei di Todi e Roma, contribuì non solo alla formazione di giovani menti, ma anche alla diffusione della cultura classica tra le nuove generazioni. La sua esperienza come responsabile presso l’Istituto Italiano di Cultura di New York, dove assegnava borse di studio a studenti americani, testimoniava la sua dedizione e il suo impegno per la promozione delle tradizioni culturali italiane all’estero.

Dal 1975, l’Università degli Studi di Trieste divenne la sua casa accademica per trent’anni, dove impartì conoscenze di Letteratura latina e occupò diversi incarichi in Storia della musica. La sua attività di scrittore, che spaziò da saggi sull’arte della musica a studi approfonditi sulla letteratura classica, rifletteva la ricchezza della sua erudizione. Le sue opere, come “Itaca, antologia omerica” e “Il punto su Virgilio”, sono state, e continuano ad essere, riferimenti fondamentali nel campo della filologia.

Particolarmente degni di nota sono i suoi scritti musicologici, che analizzano le poetiche del romanticismo e del decadentismo, con un interesse speciale per la musica tedesca e mitteleuropea. La sua capacità di intrecciare la mitologia greca con l’arte drammatico-musicale del Novecento, soprattutto attraverso il lavoro di compositori come Hans Werner Henze, ha rivelato la sua sensibilità verso la contaminazione delle forme artistiche.

Serpa, inoltre, si è cimentato nella traduzione di opere significative, rendendo accessibili al pubblico italiano le grandiose opere della tradizione operistica tedesca, da Wagner a Strauss. La sua meticolosità si rifletteva nelle sue traduzioni, che includevano analisi filologiche e commenti, arricchendo ulteriormente il panorama culturale.

Nel corso della sua vita, ebbe la fortuna di incrociare le strade di artisti di fama mondiale. La sua frequentazione con la celebre soprano Maria Callas, con compositori come Stravinsky e Henze, e con le scrittrici Elsa Morante e Ingeborg Bachmann, arricchì ulteriormente il suo bagaglio di esperienze e conoscenze, rendendo la sua testimonianza di inestimabile valore per la comprensione della cultura del XX secolo.

Accademico stimato, membro dell’Accademia Filarmonica Romana e dell’Accademia di Santa Cecilia, Serpa si spense a Roma nel settembre del 2022, all’età di 91 anni, lasciando un’eredità culturale e intellettuale che continuerà a ispirare generazioni di studiosi e artisti. La sua vita fu un esempio di come la passione per la conoscenza e l’arte possa dare vita a un contributo significativo per la società, unendo passato e presente in un abbraccio eterno di bellezza e saggezza.

1926-2001

Giuseppe Francescato è stato un artista e scrittore di grande rilievo nel panorama culturale di Trieste. Nato nella città nel 1926, Francescato ha lasciato un’impronta indelebile attraverso la sua vasta produzione artistica e letteraria.

Laureatosi nel 1945 all’Università degli studi di Padova in glottologia con una tesi condotta sotto la guida di Carlo Tagliavini, ha avuto una carriera accademica e professionale di grande prestigio. Dopo aver insegnato nelle scuole medie ad Udine, ha ottenuto importanti riconoscimenti internazionali, come il titolo di Master of Arts presso l’Università dell’Indiana a Bloomington negli Stati Uniti. Successivamente si è perfezionato in Danimarca e in Austria, acquisendo una preparazione di alto livello che gli ha permesso di ricoprire incarichi di docenza in varie università europee.

Francescato è stato un pittore eclettico, noto per la sua capacità di esplorare diverse tecniche e stili artistici, spaziando dal realismo al surrealismo. Tra le sue opere più celebri si annoverano dipinti come “Il molo di Trieste al tramonto”, in cui la sua maestria nel catturare le sfumature della luce e dell’atmosfera marina conferiscono all’opera una dimensione quasi magica.

Parallelamente alla sua attività pittorica, Francescato si è distinto anche come scrittore. Le sue opere letterarie, come la raccolta di poesie “Sussurri della memoria”, sono permeate da una profonda sensibilità e da una raffinata capacità espressiva, che gli hanno valso il plauso della critica e del pubblico.

Oltre al suo contributo artistico e letterario, Francescato ha svolto un ruolo fondamentale nella promozione dell’arte e della cultura triestina. Ha organizzato numerose mostre e eventi culturali, contribuendo a valorizzare il patrimonio artistico e storico della città. Inoltre, ha insegnato arte presso diverse istituzioni culturali, trasmettendo la sua passione e la sua conoscenza alle generazioni successive di artisti triestini.

L’importanza di Giuseppe Francescato per Trieste risiede non solo nella sua straordinaria produzione artistica e letteraria, ma anche nel suo impegno costante nel promuovere l’arte e la cultura locale. Attraverso la sua attività creativa e divulgativa, Francescato ha contribuito in modo significativo a preservare e arricchire l’eredità culturale della città, consolidando il suo status di figura di spicco nella storia culturale di Trieste e oltre.

1910-2018

Gillo Dorfles è stato un famoso critico d’arte, filosofo e pittore italiano nato a Trieste nel 1910 e deceduto nel 2018. Dorfles è stato una figura di spicco nel panorama culturale italiano del XX secolo, riconosciuto per le sue idee innovative e la sua profonda conoscenza del mondo dell’arte moderna e contemporanea.

Come critico d’arte, Gillo Dorfles ha contribuito in modo significativo alla diffusione e alla comprensione dell’arte contemporanea in Italia e all’estero. Ha scritto numerosi saggi e pubblicazioni critiche, analizzando e interpretando le opere di artisti di diverse correnti artistiche.

Ha avuto un’importante influenza nella scena artistica e culturale di Trieste, non solo per la sua nascita nella città, ma anche per il suo costante impegno nel promuovere l’arte e la cultura locale. Dorfles ha contribuito alla formazione di diverse generazioni di artisti triestini attraverso le sue opere teoriche e le sue attività didattiche.

Inoltre, è stato uno dei fondatori del movimento artistico Gruppo Triestino, che ha avuto un ruolo significativo nella promozione dell’avanguardia artistica nella città. Questo gruppo, di cui Dorfles faceva parte insieme ad altri artisti triestini, ha svolto un ruolo cruciale nell’apertura di Trieste alle nuove tendenze artistiche del XX secolo.

Attraverso la sua attività critica e il suo impegno nel campo dell’arte contemporanea, Gillo Dorfles ha contribuito a posizionare Trieste come un centro culturale di rilevanza internazionale, aumentando la visibilità della città e promuovendo lo scambio culturale con altre realtà artistiche nazionali e internazionali.

immagine da fonte privata

1916 – 2013

Paolo Budinich è stato un eminente fisico italiano, la cui carriera ha avuto un impatto significativo non solo sulla scienza, ma anche sulla città di Trieste. Nato a Trieste nel 1929, Budinich è noto per il suo contributo alla fisica delle particelle e alla promozione della ricerca scientifica. Dopo aver studiato e lavorato in prestigiosi centri di ricerca, ha avuto un ruolo cruciale nella creazione del laboratorio di fisica nucleare di Trieste, oggi conosciuto come Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (INFN).

L’importanza di Budinich per Trieste si estende oltre il suo lavoro scientifico. La sua visione e il suo impegno sono stati fondamentali per trasformare la città in un importante polo scientifico e culturale. Grazie al suo contributo, Trieste è diventata sede di numerosi istituti di ricerca e ha ospitato scienziati di fama mondiale, contribuendo alla crescita della comunità scientifica globale. La sua eredità è visibile nella vivacità e nella reputazione internazionale che Trieste mantiene nel campo della fisica e della ricerca scientifica.

immagine da fonte privata

1933 – 2017

Giovanni Miccoli è stato uno dei protagonisti, nel 1975, dell’istituzione del corso di laurea in Storia dell’Università degli Studi di Trieste, insieme ad altri docenti della Facoltà di Lettere e Filosofia. Laureatosi in storia medievale alla Scuola Normale Superiore di Pisa nel 1956, nel 1962 Miccoli vi conseguì la libera docenza in storia medievale. Nel1962 ottenne l’incarico di Storia della Chiesa presso la Scuola Normale, passando ad insegnare Storia medievale nel 1968 presso la Facoltà di Lettere dell’Università degli Studi di Trieste, trasferendosi poi alla cattedra di Storia della Chiesa.

Gli interessi di Miccoli si sono concentrati in una prima fase sulla riforma del secolo XI, prendendo poi in esame l’insieme della storia della vita religiosa nell’età medievale e spaziando ben presto alla storia della Chiesa in età moderna e contemporanea. Dopo la scomparsa di Ercole Miani, Miccoli fu presidente dell’Istituto per la storia del movimento di liberazione nel Friuli Venezia Giulia dall’inizio degli anni Settanta per un decennio, contribuendo nel 1973 alla nascita del “Bollettino dell’Istituto regionale per la storia del movimento di liberazione nel Friuli Venezia Giulia”, che nel 1978 assunse il nome attuale di “Qualestoria”, da lui diretto dal 1973 al 1985 e dal 1991 al 1995.

La visione che Miccoli aveva dell’Istituto e della sua rivista si indirizzava al superamento dell’ambito tematico e cronologico relativo alla resistenza e alla lotta antifascista, per contemplare invece un complessivo interesse alla storia contemporanea, nel solco del resto di una tendenza già presente nella rete degli Istituti a livello nazionale. In questa prospettiva, Miccoli portò avanti una stretta collaborazione fra l’Istituto di Storia, da lui diretto, e l’Isml Fvg, con la realizzazione di pubblicazioni quali Nazionalismo e neofascismo nella lotta politica al confine orientale, 1945-75 (2 voll., 1977) e Storia di un esodo: Istria 1945-1956 (1980), con una prefazione dello stesso Miccoli. Costante fu in Miccoli la consapevolezza della necessità di un impegno civile e anche politico dello storico, pur mantenendo sempre chiara la separazione fra analisi storica e ideologia, anche nel periodo di più intensa militanza, prima nelle file del Partito socialista italiano, poi nel Psiup fino alla sua confluenza nel Pci nel 1972.

Negli anni Ottanta, Miccoli focalizzò le proprie ricerche in particolare sulla storia della Chiesa in età contemporanea, con la pubblicazione di Fra mito della cristianità e secolarizzazione. Studi sul rapporto Chiesa-società nell’età contemporanea (1985) e, con G. Chittolini, del volume IX degli Annali Einaudi, La Chiesa e il potere politico (1986). Parallelamente, continuò a sviluppare temi di ambito tardo medievale, concentrandosi sulla figura di San Francesco e la sua opera, con la pubblicazione di Francesco d’Assisi. Realtà e memoria di un’esperienza cristiana (1991) e di Francesco: il santo di Assisi all’origine dei movimenti francescani (2013). Allo stesso tempo, riservò una speciale attenzione nell’ultima fase della sua carriera al tema del rapporto fra Chiesa cattolica, “questione ebraica” e Shoah, testimoniata dall’importante volume I dilemmi e i silenzi di Pio XII (2000) e dalla raccolta di saggi, composti fra il 1989 e il 2008, Antisemitismo e cattolicesimo (2013).

(Stefano Santoro)

immagine da fonte privata

1944 – 2003

Alberto Farassino è stato docente universitario (Milano, Genova, Trieste e Pavia), giornalista e critico cinematografico (Repubblica), saggista e operatore culturale. Cofondatore del Cineclub Brera, è tra i collaboratori di Obraz Cinestudio, ed è stato Direttore responsabile d’uno dei primi web-magazine italiani dedicati allo spettacolo: Fucine Mute.

Divenuto Consigliere d’amministrazione della Scuola Nazionale di Cinema, fu Presidente del Sindacato Nazionale Critici Cinematografici Italiani. Collaborò con festival cinematografici nazionali e internazionali, spesso come organizzatore di rassegne tra le più rilevanti per la qualità della ricerca storico-critica (RiminiCinema, Mystfest – Cattolica).

Biografo e traduttore di Jean-Luc Godard (Jean-Luc Godard, per Il Castoro), traduttore di Christian Metz (La significazione del cinema; Linguaggio e cinema), fine interprete del cinema di Luis Buñuel (Tutto il cinema di Luis Buñuel, per Baldini&Castoldi), ha inoltre firmato alcuni tra i saggi più rilevanti sul cinema italiano. Farassino ha ricostruito e narrato l’epopea produttiva di Lux Film, concentrandosi spesso sull’esplorazione monografica di figure autoriali meno note. Si è dedicato assiduamente alla ricerca di spessore culturale-popolare, come quella su “Gli uomini forti” o quella sul cinema di William Castle.

Suoi sono volumi su Il cinema francese dopo il maggio ’68, su Miela Reina o Raúl Ruiz, prediligendo sempre le liminalità, le particolarità inedite e transnazionali o addirittura adottando metodicamente il decentramento conoscitivo dei Fuori di set: viaggi, esplorazioni, emigrazioni, nomadismi, nella forma a lui più congeniale e assolutamente liberata degli “strabismi” critici-interpretativi, raccolti in Scritti strabici: cinema, 1975-1988 .

immagine da fonte privata

1946 – 2021

Dopo la laurea in Storia Romana conseguita presso l’Università Federico II di Napoli, si trasferisce nel 1992 a Trieste continuando fino al 2016 la sua attività di docente di Storia e Critica della Storiografia presso l’Università degli Studi di Trieste.

Dal 2016 al 2021 ha proseguito la sua attività di ricercatrice e di studiosa, approfondendo i problemi che pone la storia della storiografia moderna e contemporanea così come le problematiche riguardanti la teoria della storia e del mondo storico-morale. Ha pubblicato decine di pubblicazioni che coprono l’ampio raggio della sua ricerca scientifica, partecipando periodicamente a conferenze nelle più importanti Università ed istituzioni accademiche in Italia e all’estero.

Da sempre ha svolto un’intensa opera di volontariato e di promozione culturale sul territorio. Ne sono testimonianza l’Associazione Poesia e Solidarietà da lei fondata assieme al marito Ottavio nel 2006, che annualmente ha portato e continua a portare a compimento diversi progetti dedicati alla poesia tra cui il “Concorso Internazionale di Poesia e Teatro Castello di Duino”, e Il Centro Internazionale di Studi e Documentazione per la Cultura Giovanile che dal 2015 lavora con i giovani di tutto il mondo ponendo alla base della propria essenza il Diritto di Dialogo come diritto fondamentale dell’uomo.

Gabriella Valera Gruber suonava il pianoforte ed ha pubblicato quattro raccolte poetiche, vincendo numerosi premi letterari.

fonte immagine UniTS

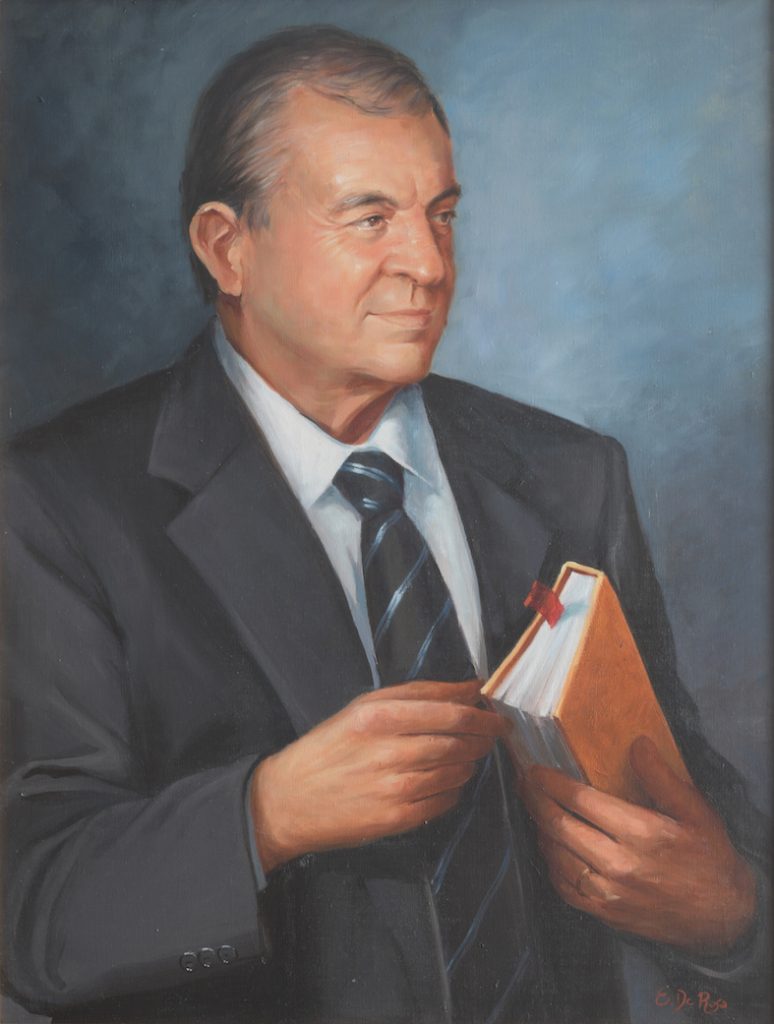

1930 – 2016

Professore ordinario di Sociologia e di Sistemi Sociali Comparati nell’Ateneo triestino fino al 2001, dapprima nel corso di laurea in Scienze Internazionali e Diplomatiche di Gorizia, poi nei corsi di laurea triennale e specialistica di Servizio Sociale nelle sedi di Trieste e di Pordenone. Grazie a lui, sin dal 1994, prese avvio il primo dottorato di ricerca in Sociologia, teoria e metodologia del servizio sociale. Precedendo la riforma universitaria, nell’anno accademico 1998/1999, Giorio promosse presso la Facoltà di Scienze della Formazione dell’Ateneo giuliano, primo e unico in Italia, un quarto anno sperimentale per il conseguimento della laurea quadriennale in servizio sociale, che in soli due anni portò ad iscriversi all’Ateneo triestino più di 5000 studentesse e studenti provenienti da tutto il territorio nazionale.

Allievo dei sociologi Achille Ardigò e Franco De Marchi, ha profuso senza risparmiarsi un impegno intellettuale e organizzativo nella continua ricerca di connessioni per la partecipazione diffusa delle persone e la realizzazione di servizi ed ha inoltre approfondito gli aspetti teorici della sociologia di comunità.

Personalità eclettica, è stato uno scienziato sociale ma anche un attore sociale coinvolto sia nella società civile che a livello accademico con iniziative di rilievo locale, nazionale e internazionale. Apprezzato per le profonde doti umane e la sua eticità, fondata su una cristianità vissuta senza ostentazione e intimamente convinta.

Attivo anche sul versante internazionale, è stato promotore e partecipante in numerosissimi progetti tra i quali quello di cooperazione culturale presso l’Università di Yantai, in Cina, ma soprattutto in America Latina e in Africa. È stato coinvolto in azioni promozionali di sviluppo e in cooperazioni accademiche sia come presidente dell’Associazione Padovani nel mondo che attraverso la fondazione dell’Aes – Associazione amici dello Stato brasiliano dell’Espirito Santo in Italia e del Mepes – Movimento educação promocional do Espírito Santo in Brasile. Sotto lo stimolo della sua presidenza, queste associazioni concorsero alla diffusione in ambito rurale di centinaia di scuole famiglia agricole in America Latina, centrate sulla metodologia formativa dell’alternanza e sulla cogestione della famiglia della scuola stessa.

A queste iniziative faranno seguito, in ambito accademico, il Csal (Centro Studi per l’America Latina nell’Università di Trieste), il Cesssp (Centro studi di Sociologia dello Sport), il Cespess (Centro Studi per il servizio sociale). Nel 2000 divenne Presidente nazionale dell’Assla – Associazione di studi sociali latino-americani.

È stato anche direttore del Dipartimento di Scienze dell’Uomo e presidente dei corsi di laurea in Servizio Sociale, oltre che coordinatore del dottorato di ricerca in Sociologia, teoria e metodologia del servizio sociale. La sua produzione scientifica in campo sociologico lascia oltre 100 saggi e 9 volumi monografici.

La sua testimonianza lascia in chi lo ha conosciuto la certezza del valore di un impegno gratuito per la ricerca condivisa del bene comune.

fonte immagine UniTS

1932 – 2019

Nasce a Ensenada (Argentina) da genitori istriani e si laurea in Lettere all’Università di La Plata (Argentina). È vissuto a Belgrado tra il 1962 e il 1967, e tra il 1975 – anno in cui ha dovuto abbandonare l’Argentina per motivi politici – e il 1979, quando si è trasferito a Trieste, per stabilirvisi definitivamente. Ha insegnato Lingua e Letteratura spagnola presso le Università di Buenos Aires, La Plata, Belgrado, Lubiana, Venezia e Trieste. Come scrittore ha coltivato la narrativa, la poesia e la saggistica. Lui stesso si è spesso definito come uno scrittore jugo–italo–argentino.

Rilevante nell’attività letteraria di Prenz, già a partire dagli anni Settanta, è la sua produzione poetica, che comprende otto libri di poesie, tra i quali ricordiamo: Habladurías del Nuevo Mundo (Editorial Rialph, Colección Adonáis, Madrid 1986), Cortar por lo sano (Editorial Tierra Firme, Buenos Aires 1987) e il libro che gli è valso il PREMIO CASA DE LAS AMÉRICAS nel 1992, La Santa Pinta de la Niña María (Casa de las Américas, L’Avana 1992). In italiano, parte delle sue poesie si trovano raccolte in un’antologia poetica personale dal titolo Figure di Prua (La Nave di Teseo, Milano 2019). Nel 2021 è uscita la sua Poesía casi completa (Buenos Aires, Ediciones en Danza).

Della sua opera narrativa, sono stati tradotti in italiano i romanzi Favola di Innocenzo Onesto, il decapitato (Marsilio, Venezia 2001), Solo gli alberi hanno radici (La Nave di Teseo, Milano 2017) e Il signor Kreck (La Nave di Teseo, Milano 2019), ripubblicato in occasione del PREMIO INTERNAZIONALE NONINO, ricevuto per la sua opera letteraria nello stesso anno 2019.

Come studioso e saggista si è occupato di narrativa ispanoamericana, pubblicando, oltre a innumerevoli articoli e saggi, una Storia della Letteratura Ispanoamericana (Edit. Prosveta, Belgrado 1980), El Cid y Krallevich Marko: una primera aproximación (Edit. LAR, Madrid 1983) e Literatura española e hispanoamericana. Siglo XX (Edizioni della Facoltà di Lettere e Filosofia, Lubiana1985).

Come traduttore ha curato e tradotto verso lo spagnolo le opere dei più noti autori della poesia jugoslava moderna e contemporanea, tra cui France Prešeren e Vasko Popa. Per la sua opera di traduzione ha ricevuto il “Premio Povelja”, massima distinzione dell’Unione dei Traduttori Letterari della Serbia; lo “Zlatno Pero” (Penna d’oro) dell’Unione dei Traduttori Letterari della Macedonia.

È stato dichiarato Cittadino Illustre dal Comune di Ensenada de Barragán (Argentina), città che appare spesso nella sua opera.

fonte immagine UniTS

1924 – 2011

Nel 1949 conseguì la laurea in Lettere e Filosofia dell’Università degli Studi di Trieste con una tesi dal titolo “L’architettura del periodo paleocristiano a Grado”. Negli anni Settanta, svolse incarichi di libera docenza di Topografia antica e divenne assistente volontaria per l’Istituto di Archeologia e di Storia dell’Arte greca e romana dell’Ateneo. Nel 1953 vinse la borsa triennale della Scuola di Perfezionamento in Archeologia della Sapienza – che prevedeva la conclusione degli studi presso la Scuola Italiana di Atene, e vi si diplomò con una tesi sulla topografia ostiense.

Agli inizi del 1959, Luisa Bertacchi entrò nei ruoli della Soprintendenza alle Antichità delle Venezie, come Direttore del Museo e degli scavi di Aquileia, e per trent’anni si occupò della gestione e della tutela dell’area archeologica di Aquileia, intrecciando questa attività con incarichi in Friuli Venezia Giulia, Trentino Alto Adige, nonché la reggenza di tutta la Soprintendenza di Trieste. Continuò a occuparsi di Aquileia in qualità di Conservatore Onorario del Museo e come membro del Comitato di programmazione regionale, nonché come segretario dell’Associazione Nazionale per Aquileia.

Definita da Giovanni Brusin “strenua tutrice delle memorie archeologiche di Aquileia”, Luisa Bertacchi si pone tra le più grandi donne dell’archeologia italiana per le sue ricerche antichistiche. Sue, per esempio, sono le voci su Aquileia in The Princeton Encyclopedia of Classical Sites (1976) e nel secondo supplemento per gli anni 1971 -1994 all’Enciclopedia dell’Arte Antica, Classica e Orientale (I, 1994); come pure numerosi sono stati i riconoscimenti di Istituzioni scientifiche italiane e straniere. Fu inoltre anticipatrice, in un momento di grande ripresa economica e al contempo di scarsa consapevolezza del patrimonio culturale come patrimonio pubblico, dell’idea che i beni archeologici costituiscano una risorsa per la comunità. È forse nelle sue stesse parole che possiamo trovare la sua eredità culturale: “Per concludere, dirò che trent’anni di attività non sono trascorsi invano: non solo per me, ma proprio per la stessa Aquileia. (…) Il nuovo orientamento che è stato dato alla vita della città ed il lavoro archeologico, come è stato esercitato e mostrato alla gente, hanno creato una sensibilità nuova nei cittadini, fatta di coscienza e di rispetto per le cose antiche” (L. Bertacchi 1993, Trent’anni di attività ad Aquileia, in Antichità Altoadriatiche, 40, pp. 235-260).

fonte immagine UniTS

1904 – 1998

Dopo gli studi liceali si iscrisse all’Università degli Studi di Pavia e conseguì la laurea nel 1925. In seguito si perfeziona a Roma, dove si rafforza il rapporto con Raffaele Pettazzoni. Completa, quindi, la sua formazione in Grecia, dove compie un viaggio di studio finalizzato alla sua prima ricerca, a Londra, Vienna, Monaco di Baviera e Berlino.

Alla sua prima opera, pubblicata a ventidue anni (Echi di civiltà preistoriche nei poemi di Omero, Milano 1927), seguirono una decina di libri e una settantina di articoli dedicati a molteplici temi che spaziano dalla civiltà del Mediterraneo orientale, alla storia della filosofia antica e delle religioni classiche, al mondo romano. Come è stato ricordato, ciò che caratterizzò l’esperienza scientifica di Luigia Achillea Stella fu “la preoccupazione costante di porre il mondo greco nel contesto più ampio, diacronico e sincronico, delle grandi civiltà del Mediterraneo antico, con l’effetto non di ridimensionare ma di esaltare il suo ‘miracolo’” (G. Bandelli, Ricordo di Luigia Achillea Stella, in Scritti minori di letteratura greca, a cura di E. Pellizer, Trieste 2006, p. XI).

Conseguita la libera docenza in letteratura greca nel 1936 presso l’Università degli Studi di Roma, si trasferì a Cagliari, chiamata dalla Facoltà di Lettere e Filosofia; incaricata dell’insegnamento di Letteratura greca, ricoprì talvolta anche quello di Archeologia greca e romana, Storia antica e Letteratura latina.

La sua carriera accademica proseguì, dopo il secondo conflitto mondiale, a Trieste, dove fu nominata primo professore ufficiale della Facoltà di Lettere e Filosofia, nata nel 1944. Il contributo di Stella alla Facoltà fu notevole, grazie anche alla creazione dell’Istituto di filologia classica, che diresse fino all’ottobre del 1975. L’Istituto era, peraltro, dotato di un fondo importante di libri e riviste scientifiche che contribuì, in seguito, alla creazione stessa della Biblioteca del Dipartimento di Scienze dell’Antichità, nato dall’unione dell’Istituto stesso con quelli di Storia antica e Archeologia.

A Trieste insegnò non solo Letteratura greca, ma anche Storia greca e romana e Storia delle religioni; nel 1965 fondò e diresse il Gruppo di ricerca sul teatro greco del CNR e, dello stesso, la sezione triestina dell’Istituto per gli studi micenei ed egeo-anatolici.

Il 25 giugno 1984 fu nominata professore emerito. Tra le sue numerose pubblicazioni si possono ricordare: Leggende tebane e preistoria egea, Firenze 1927, L‘Atlantide di Platone e la preistoria egea, Milano 1932, Druso, Gleno 1934, Augusto e la cultura ellenica, Cagliari 1938, Aristofane lirico, Cagliari 1941, Marco Aurelio, Roma 1943, Studi omerici e poesia dell’Iliade, Trieste 1946, Cinque poeti dell’Antologia palatina, Bologna 1949, Il poema d’Ulisse, Firenze 1955, Il problema etnico dei Greci dopo il deciframento delle tavolette micenee, Roma 1960, Ettore Romagnoli umanista: nel centenario della nascita, Roma 1972, Strumenti musicali nella lirica greca arcaica, Eschilo e la cultura del suo tempo, Alessandria 1994.

fonte immagine UniTS

1937 – 2017

Professore ordinario di Geografia generale all’Università degli Studi di Trieste, Luciano Lago è stato insignito nel 2003 dalla Società Geografica Italiana di Roma della medaglia d’oro quale “massima onorificenza sociale per gli alti meriti acquisiti nella ricerca e nella promozione della cultura geografica italiana” oltre ad essere stato negli anni ’80 il primo a ricoprire in ambito nazionale la cattedra di Storia della cartografia. Tra i soci fondatori del Centro Italiano per gli Studi Storico-Geografici, ha per lunghi anni coordinato la sezione di storia della cartografia contribuendo ad ampliare in modo significativo le conoscenze e gli studi sull’immagine geocartografica dell’Italia e in particolare del Friuli, della Venezia Giulia e dell’Istria. Dal 1997 al 2001 ha ricoperto anche la carica di Presidente dell’Associazione dei Geografi Italiani.

Il suo profondo e rigoroso interesse per la storia della cartografia, la geografia storica, la storia del territorio e degli insediamenti hanno fatto di lui uno tra i più qualificati studiosi nazionali di corologia storica. Numerose sono a tale proposito le manifestazioni espositive realizzate in Italia e all’estero, i saggi e i volumi pubblicati, tra i quali si ricorda la sontuosa opera intitolata Imago Italiae. La Fabrica dell’Italia nella storia della cartografia tra Medioevo ed Età Moderna. Realtà, immagine ed immaginazione dai Codici di Claudio Tolomeo all’Atlante di Giovanni Antonio Magini, 2002.

Non meno significativa e rappresentativa della sua professionalità è la scuola di cartografia triestina che nel solco della tradizione tracciata dal maestro Alessandro Cucagna ha magistralmente coordinato e diretto in seno all’Ateneo al fine di ricercare, raccogliere e indagare materiali iconografici utili a tracciare le tappe evolutive del territorio regionale e nazionale, lasciando come testimonianza della sua lunga attività di ricerca un cospicuo fondo cartografico oggi patrimonio dell’Università degli Studi di Trieste.

Per oltre quindici anni ha guidato in qualità di Preside, la Facoltà di Magistero, poi Scienze della Formazione, portandola ai vertici delle classifiche nazionali per meriti logistici, formativi e didattici ma di certo il risultato più eccellente lo ha raggiunto nella sua quarantennale esperienza di docente dove ha saputo trasmettere non solo contenuti, conoscenze, competenze ma anche e soprattutto amore, passione, impegno, entusiasmo per lo studio e per la ricerca storico-geografica.

fonte immagine UniTS

1892 – 1977

Distinguendosi per peculiari doti intellettuali e spirituali, nel 1902 intraprende la formazione al Seminario vescovile di Cefalù. Si iscrive alla Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università di Palermo e la frequenta fino al 1913, data in cui è inviato dal vescovo A.E. Sansoni a Roma per studiare Diritto canonico. Entra al Collegio Capranica e viene ordinato presbitero nel 1915 dal vescovo G. Ceppetelli. Allo scoppio della I Guerra mondiale partecipa agli eventi bellici come soldato e tenente cappellano: ferito al fronte, consegue una medaglia in bronzo per l’esempio offerto ai combattenti. Cessato il conflitto mondiale, torna a Cefalù come direttore spirituale del Seminario e e si laurea in seguito con una tesi in filosofia del linguaggio. Divenuto vice-rettore in Seminario è punto di riferimento per tutti.

Si perfeziona in Storia della filosofia presso l’Università Cattolica, recandosi a Monaco, Berlino, Vienna e pubblica il primo risultato scientifico, l’opera Cristiano Wolff e il razionalismo precritico (1939). Dal 1938 è docente di Storia della filosofia presso la Facoltà di Lettere e Filosofia e lettore della medesima disciplina presso la Facoltà di Magistero. Trova intanto condizioni favorevoli alla redazione e alla pubblicazione di una serie di articoli, poi compaginati nei due volumi del 1946: Sull’arte e sulla vita spirituale. Studi e preludi e Variazioni sulla Storia della filosofia moderna. Dal 1949 intraprende ricerche bibliografiche e contatti culturali a Parigi e Colonia, per l’elaborazione dell’apprezzatissima opera La genesi del criticismo kantiano, edita nel 1953 così come un altro volume, Orientamenti. Nel 1954 Campo è nominato professore straordinario di Storia della Filosofia a Trieste, manifestando disponibilità ad ogni iniziativa accademica. Nel 1971 si ritira in quiescenza presso il Seminario della sua Chiesa cefaludense, perseverando nello “studio” per il sapere e per la formazione dei giovani.

(cfr. M.A. SPINOSA, Campo Mariano in Dizionario enciclopedico dei pensatori e dei teologi di Sicilia. Secc. XIX e XX, Sciascia, Caltanissetta 2010, v.II, pp. 416-423 )

fonte immagine UniTS

1932 – 2022

La carriera accademica di Claudio Desinan è iniziata tra la fine degli anni Cinquanta e i primi anni Sessanta all’Università degli Studi di Trieste, dove collaborò con Duilio Gasparini prima e con Enzo Petrini, poi. Attorno a queste figure, assieme a quelle di Giorgio Tampieri, Bianca Grassilli e Loredana Czerwinsky Domenis, si è costituita la scuola pedagogica triestina, la cui vicenda scientifica si è svolta all’interno dell’Istituto di Pedagogia e successivamente del Dipartimento dell’educazione, attraverso le trasformazioni che hanno convertito le Facoltà di Magistero in Facoltà di Scienze della Formazione. La cifra distintiva di quel gruppo, fin dalle sue origini, era il nesso desunto dal lavoro sul campo: « […] Per noi la distinzione tra una pedagogia pura e una pedagogia impura, e cioè contaminata dalla pratica, privava la pedagogia di una componente essenziale, quella dell’operatività».

Titolare degli insegnamenti di Pedagogia generale, Storia della pedagogia e Pedagogia speciale, Desinan è stato uno dei principali protagonisti della ricerca educativa in Friuli Venezia Giulia e, in particolare, a Trieste. I risultati delle sue ricerche sono documentati in decine di saggi, articoli e volumi sui quali si sono formate generazioni di insegnanti ed educatori: fra questi si segnalano i diversi contributi in Maestri Domani (a cura di Gasparini D., Petracchi G e Petrini E., 1976) e Maestri anni Novanta (a cura di Petrini E., 1995), le monografie Scuola in discussione: ansie pedagogiche e attese educative (1984), Orientamenti di educazione interculturale (1996), le curatele Discutere la scuola (1998) e Formazione e comunicazione (2002).

Direttore del Dipartimento dell’Educazione per due tornate (1995-1998 e 2001-2003) Desinan si adoperò per promuovere un clima di collaborazione fra i colleghi delle varie discipline afferenti al Dipartimento e inoltre, in questa sua nuova veste, mantenne i rapporti con i pedagogisti accademici di altre sedi universitarie, contribuendo in tal modo a contenere i rischi derivanti dalla perifericità della sede giuliana.

L’ eredità del prof. Desinan, oltre che scientifica, è soprattutto umana: è compito di alcuni dei suoi allievi (formatisi attraverso il suo magistero alla fine degli anni ’90 ed entrati a far parte del Disu in diverse annate) conservare il suo stile, la sua delicatezza, il suo amore per l’educazione.

fonte immagine: https://www.units.it/news/si-e-spento-claudio-desinan-indimenticato-pedagogista-units

1922 – 2005

Ha ricoperto dal 1980 la cattedra di Storia contemporanea presso la Facoltà di Lettere dell’Università degli Studi di Trieste ed è stato tra i più importanti rappresentanti della storiografia triestina del secondo dopoguerra. Grazie all’influenza di Gaetano Salvemini, ha sviluppato fin dall’inizio un interesse particolare per la “questione adriatica” e per la realtà balcanica nei suoi rapporti con l’Italia.

Nel volume Italia, Fascismo e Antifascismo nella Venezia Giulia (1918-1943), pubblicato nel 1966, Apih affrontò le vicende della Venezia Giulia dalla dissoluzione dell’Impero asburgico alla fine del regime fascista. La ricostruzione di Apih gettava luce sulla complessità della società giuliana, già attraversata da importanti fratture di carattere nazionale nell’ultima fase dell’Impero asburgico, che dovette confrontarsi con la fine del nesso imperiale, la successiva crisi delle istituzioni liberali italiane e l’affermazione del regime fascista. Dall’analisi di Apih emergeva chiaramente il progetto velleitario della politica di potenza del regime fascista in direzione dell’area balcanica, che portò all’invasione della Jugoslavia e, dopo il crollo del regime, all’occupazione tedesca della Venezia Giulia. Nel 1973 Apih pubblicò Rinnovamento e illuminismo nel ‘700 italiano. La formazione culturale di Gian Rinaldo Carli, con cui si inseriva nel filone di studi sull’illuminismo. Negli anni Ottanta intensificò la collaborazione con l’Istituto regionale per la storia del movimento di liberazione nel Friuli Venezia Giulia e il Centro di ricerche storiche di Rovigno, portando avanti un’importante riflessione storiografica, focalizzandosi in particolare sulla storia dell’Istria nel XIX secolo, la social-democrazia italiana nel contesto asburgico e il periodo dell’occupazione nazista della Venezia Giulia. Nel 1988 Apih pubblciò il volume Trieste, dove allo stesso Apih era affidata La storia politica e sociale della città, di cui affrontava le vicende in una prospettiva di lungo periodo, fra Settecento e Novecento, dalla “città emporio” asburgica agli anni Ottanta. Ne Il ritorno di Giani Stuparich (1988), Apih evidenziava invece il passaggio dai generosi ideali maturati da Stuparich negli ambienti vociani dell’“interventismo democratico” alla realtà triestina del dopoguerra, in cui si specchiava la crisi esistenziale attraversata allora da Stuparich stesso. Più recentemente, Apih fece parte della Commissione mista storico-culturale italo-slovena, istituita nel 1993 su iniziativa dei ministri degli Esteri di Italia e Slovenia. L’impegno storiografico e civile di Apih, in particolare negli anni Cinquanta e Sessanta, è stato strettamente legato alla sua militanza nel Partito socialista italiano.

(Stefano Santoro)

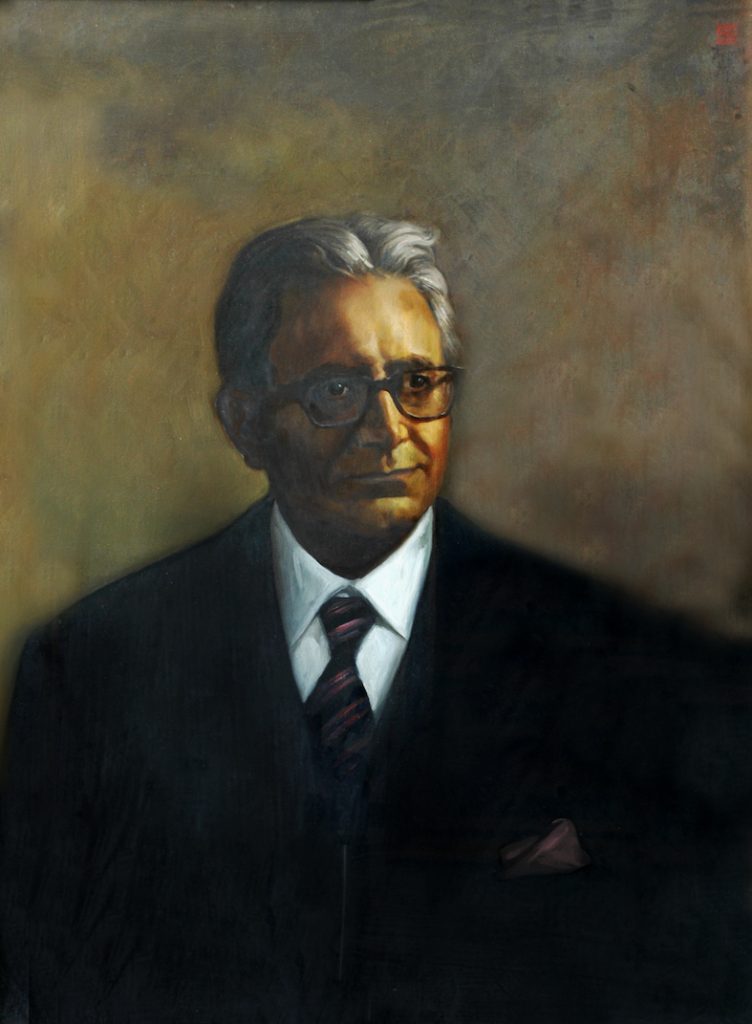

1921 – 1996

Carlo Corbato è stato tra i primi laureati in lettere classiche della Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università degli Studi di Trieste, fondata nel 1943. Ha insegnato Filologia greco-latina, Letteratura latina, Filosofia antica e, come professore ordinario a partire dal 1978, Letteratura greca. Studioso di levatura internazionale, ha conseguito risultati scientifici di particolare importanza con le sue ricerche sui sofisti, su Senofane, sulla commedia greca e sulla poesia ellenistica.

1936 – 2023

Già professoressa ordinaria di Storia delle Religioni presso l’Università degli Studi di Trieste. Antichista, poi storica delle religioni, Ileana Chirassi Colombo è stata in Italia la più innovativa e originale studiosa nell’affermare uno studio delle religioni storico, antropologico e laico in una prospettiva concettuale prettamente interdisciplinare. Dialogando con i maggiori pensatori della seconda metà del XX secolo in scienze umane, antropologia e scienze dell’antichità, la studiosa coniuga in maniera innovativa la solida tradizione storico-filologica italiana con ricerche non solo antropologiche di matrice europea, al fine di sperimentare e individuare nuove letture di quei ‘prodotti’ culturali costitutivi dell’ambito del “sacro”. Nelle sue opere, Ileana Chirassi concepisce il sacro come strumento per creare cultura a partire dalle fonti storiche: «Ogni sistema religioso offre nella prospettiva storica e antropologica un campo di indagine privilegiato per la decodificazione del valore profondo dell’ideologia nella determinazione delle scelte e degli sviluppi dei gruppi sociali» (cfr. Ileana Chirassi Colombo, La religione in Grecia, Roma-Bari, Laterza, 1983, pp. 4-5.).

Particolarmente attenta alla formazione e la divulgazione scientifica al di fuori dell’Università, ha partecipato assiduamente a dibattiti pubblici e ha contribuito a riviste specialistiche rivolte alle scuole di ogni grado. Nelle aule universitarie, faceva emergere tematiche e problemi sempre attuali, anche di ambito giuridico, a partire da fonti antiche. Esempio fra i tanti di questo suo interesse poliedrico è stato il cineforum dedicato a Pasolini e il mondo greco, riflessione che è poi convogliata in una pubblicazione scientifica di rilievo (Ileana Chirassi Colombo, «La Grecia, l’Oriente e Pasolini. Riflessioni su Medea», in La questione delle influenze vicino-orientali sulla religione greca. Stato degli studi e prospettive della ricerca. Atti del Colloquio Internazionale, Roma, 20-22 maggio 1999).

Amatissima da studenti e collaboratori per la sua vivacità intellettuale, curiosità tematica nonché novità e rigore scientifico, verrà sempre ricordata anche per la sua nota e da tutti riconosciuta grandissima umanità.

(Sabina Crippa, Civiltà e religioni, 2023)

1915 – 1965

Formatosi all’Università degli Studi di Torino, è stato un filologo classico dotato di particolari capacità ideative e organizzative, nonché di riconosciuta autorità scientifica nel campo degli studi latini, grazie soprattutto a contributi sulla poesia della tarda repubblica, su Orazio, sulla storiografia. Giunto a Trieste nel 1963, è stato eletto nello stesso anno Preside della Facoltà di Lettere e filosofia. In un tempo brevissimo ha formato studenti di valore, dato vita a istituti di ricerca e di promozione culturale.

1932 – 2004

Laureatosi a Trieste in Giurisprudenza, insegnò prima Storia delle dottrine politiche a Udine, poi presso la Facoltà di lettere dell’Università di Trieste, dove fu presidente del corso di laurea in Filosofia. Fra le sue pubblicazioni, rivestono particolare importanza Questione nazionale e socialismo. Contributo allo studio del pensiero di K. Renner e O. Bauer (1969) e La genesi dell’idea di Mitteleuropa (1971), che si collegano ai due filoni principali della sua riflessione: da un lato, la nazione nel pensiero risorgimentale mazziniano, dall’altro il rapporto fra questione nazionale e socialismo. Centrale fu quindi nella sua indagine l’evoluzione del concetto di Mitteleuropa fra Ottocento e Novecento.

All’impegno culturale come docente dell’Ateneo triestino, Agnelli coniugò strettamente la passione civile e politica. Fu consigliere comunale per il Partito socialista, assessore, sindaco e senatore della Repubblica. Parallelamente si dedicò allo studio e alla ricerca nell’ambito delle tematiche europee e della storia delle terre dell’Adriatico nord-orientale. Fu anche tra i fondatori, nel 1993, del Bollettino del Coordinamento Adriatico, con l’obiettivo di portare all’attenzione della ricerca storica la questione dell’esodo italiano dall’Istria, dal Quarnero e dalla Dalmazia e al contempo di sensibilizzare l’opinione pubblica sulle tragiche dinamiche che stavano allora interessando i Balcani, area di cui fu profondo e appassionato conoscitore.

fonte immagine Wikipedia

1920 – 1997

Mario Dolcher si laureò in Matematica presso la Scuola Superiore Normale di Pisa nel 1942, sotto Leonida Tonelli, e proseguì gli studi a Zurigo con Heinz Hopf. Durante la guerra, fu assistente di de Finetti all’Università di Trieste, focalizzandosi sul recupero dei reduci militari.

Dal 1951 al 1956, fu docente di Topologia a Ferrara, prima in Italia. Tornato a Trieste, fu il primo direttore dell’Istituto di Matematica Applicata e professore ordinario. Nel 1995, diventò professore emerito.

La sua passione per l’insegnamento si riflette in corsi di analisi matematica, topologia e discipline avanzate. Ha influenzato molti studenti che hanno eccelso in campi come topologia, analisi numerica, equazioni differenziali, teoria della misura, economia matematica e informatica. Mario Dolcher ha lasciato un’eredità duratura nella formazione di menti brillanti e nello sviluppo della matematica.

fonte immagine Wikipedia

1922 – 2015

Laureato in Chimica presso l’Università di Milano nel 1946, sotto la guida di Lamberto Malatesta, entra in Luce. Nel 1948, emerge tra i tre vincitori di un concorso presso la neonata Facoltà di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali dell’Università di Trieste, per diventare assistente di chimica fisica.

Proseguendo nella stessa Università, raggiunge la posizione di libero docente nel 1954, poi professore straordinario nel 1962 e professore ordinario nel 1965. Dal 1973 al 1991, svolge il ruolo di Preside della facoltà di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali.

La sua ricerca si concentra sui composti metallorganici del cobalto(II) come trasportatori di ossigeno e dei composti del cobalto(III) come catalizzatori e modelli della vitamina B12.

fonte immagine UniTS

1922 – 2010

Ammesso dopo gli studi classici alla Scuola Normale Superiore di Pisa nel 1940, si laurea in Farmacia a Pisa nel 1944 e in chimica a Padova nel 1946. Assistente di ruolo in chimica organica dal 1948 e libero docente dal 1954 presso l’Università degli Studi di Trieste, professore ordinario dal 1967 in Chimica Farmaceutica Applicata.

È stato Preside della Facoltà di Farmacia nel triennio 1968-70 e dal 1978 al 1983. Ha pubblicato I fondamenti di Chimica farmaceutica in quattro volumi, al suo tempo adottati in diverse Università italiane come testi di riferimento basilare. La sua attività di ricerca è stata incentrata principalmente sullo studio sperimentale nell’ambito dei rapporti tra struttura chimica ed attività edulcorante, nonché su nuovi chemioterapici antivirali.

fonte immagine UniTS

1931 – 2022

Finetti è stato un pioniere della geofisica applicata in Italia. Laureatosi in Geologia a Bologna, ha lavorato nell’esplorazione di idrocarburi per dieci anni. Successivamente, si è dedicato alla geofisica applicata presso l’Università di Trieste e l’OGS, contribuendo alla sismica a riflessione e all’esplorazione del Mediterraneo e del Mar Nero.

Nel 1974 è diventato direttore dell’OGS e nel 1975 è stato Professore Ordinario a Napoli, poi a Trieste. Ha diretto l’Istituto di Geodesia e Geofisica, contribuendo alla sicurezza di centrali nucleari e grandi strutture. Ha guidato lo studio crostale CROP-Mare nell’offshore italiano.

Appassionato docente, ha formato una scuola di geofisica, preparando studenti per carriere in istituti di ricerca e industria. La sua dedizione all’insegnamento e alla ricerca ha lasciato un impatto duraturo.

fonte immagine UniTS

1925 – 2010

Giovanni Prodi si laureò in Matematica a Parma nel 1948. Dopo esperienze durante la guerra, iniziò la sua carriera all’Università di Milano. Grazie all’incontro con Renato Caccioppoli nel 1949, si appassionò all’analisi non lineare, divenendo un punto di riferimento nel campo.

Nel 1956, fu chiamato all’Università di Trieste per ricoprire la cattedra di Analisi Matematica. Nel 1959 ottenne un importante risultato: un teorema di unicità per le equazioni di Navier-Stokes.

Nel 1963 si trasferì all’Università di Pisa, dove lavorò fino al pensionamento. Dagli anni ’70 si dedicò alla didattica della matematica. La sua influenza nella ricerca e nell’insegnamento fu notevole, soprattutto a Trieste, grazie ai legami con gli allievi.

fonte immagine Wikipedia

1942 – 1997

Senatore della Repubblica Italiana e professore di sociologia generale presso l’Università di Trieste. Appassionato studioso di cinema, ricercatore sociale e docente universitario in discipline sociologiche prima a Torino e in seguito a Trieste e Gorizia, direttore dell’Istituto sloveno di ricerche SLORI di Trieste, ha contribuito ai processi innovativi nella comunità slovena in Italia ed è stato uomo di dialogo nella composita realtà regionale del Friuli Venezia Giulia e nei rapporti con la vicina Slovenia.

Attento osservatore dei profondi cambiamenti nell’est europeo e nei

Balcani dopo la caduta del muro, viene eletto per tre volte Senatore della Repubblica, svolgendo incarichi istituzionali anche in vari organismi internazionali.

fonte immagine Wikipedia

1922 – 1996

Gaetano Fichera si laureò in Matematica a Roma nel 1941 e intraprese una promettente carriera di ricercatore presso l’Istituto Nazionale per le Applicazioni del Calcolo. Nonostante le difficoltà legate alla guerra, ottenne la libera docenza nel 1948 e nel 1949 vinse il concorso per la cattedra di Analisi Matematica all’Università di Trieste.

Nel 1956, prese il posto del suo mentore Mauro Picone presso l’Università di Roma e vi rimase fino al 1992. La sua vasta produzione scientifica abbraccia numerosi campi dell’Analisi Matematica e delle sue applicazioni, con particolare focus sull’analisi funzionale, la teoria degli autovalori, le equazioni differenziali, il calcolo delle variazioni e l’elasticità matematica.

Fichera è autore di circa 250 pubblicazioni, evidenziando il suo ruolo di leader nella scienza matematica italiana e internazionale.

fonte immagine Wikipedia

1906 – 1985

Laureatosi in Matematica Applicata a Milano nel 1927, ha lasciato un impatto duraturo nel campo. Professore di Analisi Matematica a Padova e Trieste, ha vinto la cattedra di Matematica Finanziaria nel 1939. Nel 1947 ha ottenuto la cattedra di Matematica attuariale e tecnica delle assicurazioni sulla vita umana a Trieste.

I suoi oltre 280 lavori scientifici e trattati sono riconosciuti a livello internazionale, in particolare nel calcolo delle probabilità e nella teoria delle decisioni. Nel 1982, ha ricevuto la Laurea Honoris causa dall’Università di Roma per i suoi contributi nell’economia.

Presidente di associazioni matematiche, è stato fondatore e presidente onorario dell’AMASES.

fonte immagine Wikipedia

1908 – 1984

Laureatosi in matematica a Bologna nel 1932, contribuì alla Geodesia presso l’Istituto Geografico Militare di Firenze e diventò Professore di Geodesia a Trieste. Fondò e guidò l’Istituto di Geodesia e Geofisica, dirigendo anche la Facoltà di Scienze.

Fu riconosciuto internazionalmente, diventando membro di importanti associazioni e società scientifiche. Il suo testo Fondamenti di Geodesia Intrinseca è una pietra miliare nella Geodesia Teorica. Partecipò a una spedizione per la conquista del K2 e inaugurò pendoli geodetici presso la Grotta Gigante. Questi pendoli sono ancora operativi, offrendo una serie storica unica nel suo genere.

fonte immagine Generali Heritage

1915 – 1984

Laureatosi nel 1937 in giurisprudenza presso l’Università di Napoli, fu allievo e assistente di Ugo Forti. Dal 1939 al 1942 fu professore incaricato di diritto amministrativo presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Urbino.

Nel 1942 vinse la cattedra di Diritto Amministrativo presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Trieste dove rimase fino al 1949.

Chiamato alle armi allo scoppio della Seconda guerra mondiale, fu impegnato sul fronte di Russia come ufficiale dell’11º Raggruppamento Artiglieria di Corpo d’Armata e gli fu attribuita la medaglia d’argento al valor militare. Fu prigioniero dal gennaio 1943 al 7 luglio 1946.

Nel 1954 fu nominato giudice dell’Alta Corte per la Regione Siciliana fino al 1957. Successivamente fu nominato giudice costituzionale dal presidente della Repubblica Italiana Giovanni Gronchi il 30 marzo 1957, prestando giuramento il 4 aprile. Fu Presidente della Corte Costituzionale dal 16 gennaio 1968 al 4 aprile.Durante la sua presidenza la Corte Costituzionale ha emesso pronunce fondamentali, soprattutto in materia di urbanistica.

fonte immagine Wikipedia

1902 – 1975

Uno dei più eminenti giuristi italiani, la sua opera sulla procedura civile è di immenso valore. Oltre a essere un grande giurista, è stato uno dei più noti narratori, con la sua produzione scoperta e pubblicata postuma.

Nel 1945, durante la liberazione, ha ricoperto il ruolo di rettore dell’Università di Trieste. La sua figura incarna il connubio tra diritto e cultura, diventando soggetto di interesse letterario. Attraverso il suo carteggio con Calamandrei, emergono riflessioni sul dramma individuale in un’epoca di ideologie e guerra.

Inoltre, la sua figura permette di esplorare il diritto come tema centrale anche nella letteratura, e di discutere del diritto/dovere di resistenza dello scienziato in tempi difficili.

fonte immagine Wikipedia

1894 – 1962

Nel corso degli anni Trenta, si affermò come uno dei principali esperti di Scienza delle finanze e Diritto finanziario in Italia, guadagnando la libera docenza in queste materie. Ha insegnato a Trieste e Roma e coautore della prima edizione (1940) del Codice delle leggi tributarie con A.D. Giannini.

Partecipò a commissioni di studio per la stesura di testi unici delle imposte, ma il suo ruolo più significativo fu nell’Assemblea Costituente, dove sostenne l’introduzione del principio della progressività dell’imposizione fiscale. Questa visione fu adottata nell’art. 53 della Costituzione Italiana.

Membro attivo della Democrazia Cristiana, mantenne il ruolo di Avvocato Generale dello Stato dal 1946 fino alla sua morte. Nonostante il suo impegno istituzionale, partecipò attivamente alla politica e sostenne l’istituzione della Cassa per il Mezzogiorno. Nel Gabinetto Pella (1953-54) fu Ministro per la Riforma Burocratica.

fonte immagine Wikipedia

1902 – 1981

Il Prof. Zanaboni è stato il primo Professore di Scienza delle Costruzioni presso l’Università di Trieste dal 1946 al 1956. Originario di Bologna, è stato il fondatore dell’istituto omonimo e il pioniere dell’insegnamento delle Costruzioni in ferro cemento e legno e Costruzione di ponti.Ha scritto oltre 100 articoli scientifici su teoria dell’elasticità e ingegneria delle strutture, con una pubblicazione nota a livello internazionale per dimostrare il Principio del de Saint-Venant, uno dei fondamenti dell’ingegneria strutturale.

Durante il suo periodo a Trieste, ha creato un manoscritto organico sulla Scienza delle Costruzioni, ancora consultabile presso l’Archivio Storico dell’Università di Bologna.Dopo il suo mandato a Trieste, è tornato all’Università di Bologna nel 1956 per coprire la cattedra di Scienza delle Costruzioni, continuando il suo contributo all’ambito accademico.

fonte immagine UniTS

1954 –2023

Ha dedicato 40 anni alla formazione di giovani ingegneri civili come ricercatore e Professore Associato/Ordinario in Tecnica delle costruzioni (ICAR/09). Co-autore di oltre 200 pubblicazioni scientifiche, ha guidato oltre 100 tesi di laurea magistrale e supervisionato dottorati di ricerca, contribuendo alla formazione di docenti e professionisti nel settore delle costruzioni.

È stato responsabile scientifico di progetti di ricerca a livello nazionale e internazionale, collaborando con aziende leader. Ha coordinato corsi di formazione per ordini professionali, partecipato a eventi scientifici internazionali e svolto ruoli chiave all’interno dell’università, come coordinatore di corso di studi e membro di commissioni e comitati di lavoro internazionali per gli Eurocodici e documenti tecnici.

fonte immagine UniTS

1908 –1996

L’Ingegnere Civile-Irrigazione è stato un punto di riferimento nell’Università di Trieste. Professore di Idraulica dal 1947 al 1978 e Preside per otto mandati, ha espanso la Facoltà di Ingegneria con nuovi corsi e spazi, promuovendo la crescita sia dei docenti che degli studenti.

Ha diretto l’Istituto di Idraulica e Costruzioni Idrauliche, contribuendo alla ricerca e alla progettazione. Ha partecipato a commissioni di studio nazionali e regionali, incluso il lavoro sulla Laguna di Venezia e la salvaguardia di Venezia.

È stato riconosciuto con onorificenze, tra cui la Medaglia d’Oro dei Benemeriti della Scuola, della Cultura e dell’Arte, e nominato Professore Emerito nel 1987.

fonte immagine UniTS

1925 – 1987

Il Generale, laureato in Ingegneria navale e Meccanica nel 1949 all’Università di Trieste, entra nel Genio aeronautico nel 1950. La sua carriera vanta avanzamenti e riconoscimenti nel settore aeronautico.

Insegna anche all’Università di Roma e Trieste, ottenendo la libera docenza in Razzi e propulsione spaziale nel 1962. Nel 1983 diventa Generale Ispettore, guidando il Genio Aeronautico e la Direzione delle Costruzioni delle Armi aeronautiche.

Riceve onorificenze italiane e straniere, incluso l’Ordine al merito della Repubblica Italiana. Insegna e studia la propulsione aerea e aerospaziale presso l’Università di Trieste. La sua carriera si interrompe tragicamente nel 1987 a causa di un attentato a Roma.

fonte immagine Wikipedia

1924 – 2016

Roberto Costa è un noto ingegnere civile e architetto con una carriera distinta. Dopo gli studi al Politecnico di Milano, si unì alla Resistenza nel ’44-’45. Laureatosi nel 1948, si dedicò alla progettazione di spazi significativi a Trieste, spesso in collaborazione con altri professionisti.

Negli anni ’50, si distinse in progetti scolastici e urbani, vincendo concorsi e realizzando opere d’importanza. Partecipò alla creazione di istituzioni accademiche come il Collegio ECA San Giusto e la SISSA.

Costa ebbe un ruolo nell’insegnamento e divenne Direttore dell’Istituto di Architettura e primo Preside della Facoltà di Architettura dell’Università di Trieste. Contribuì alla conservazione architettonica nei Balcani e in Nigeria.

Nel 2000, fu insignito della medaglia d’oro dal Presidente della Repubblica per il suo contributo alla scienza e alla cultura. Impegnato anche in politica, servì come Consigliere della Provincia e del Comune di Trieste.

fonte immagine ericleaeditrice.com

1935 – 2018

Giancarlo Ghirardi è stato un celebre fisico teorico con contributi di rilievo alla meccanica quantistica. Ha insegnato all’Università di Trieste dal 1964 al 2007, diventando poi professore emerito.

È noto per aver sviluppato il modello GRW di collasso spontaneo insieme ad Alberto Rimini e Tullio Weber, unendo l’equazione di Schrödinger al collasso della funzione d’onda, diventando un punto di riferimento nella meccanica quantistica. I suoi studi si sono estesi alla teoria dell’entanglement e della non-località in sistemi di particelle identiche. Ha fondato una rinomata scuola di Meccanica Quantistica presso l’Università di Trieste.

Ghirardi è autore di libri di divulgazione, come Un’occhiata alle carte di Dio, che ha semplificato i concetti della meccanica quantistica per il pubblico, e Simmetrie. Principi e forme naturali, un’opera postuma in due volumi.

fonte immagine Wikipedia

1931 – 1998

Luciano Fonda, nato a Pola nel 1931, si trasferì a Trieste nel 1943. Dopo il diploma al Liceo Classico “Dante Alighieri” nel 1950, si laureò con lode in Fisica all’Università di Trieste nel 1955. Divenne assistente di Fisica Teorica con Paolo Budinich e vinse una borsa Fulbright negli Stati Uniti nel 1957. Lavorò con importanti fisici come Roger Newton e Robert Oppenheimer. Nel 1961 vinse la Cattedra in Fisica Teorica e tornò in Italia, insegnando a Palermo e Parma prima di tornare a Trieste nel 1963.

Nel 1964, con Abdus Salam e Paolo Budinich, Fonda contribuì a fondare l’ICTP, trasformando Trieste in un hub scientifico internazionale. Guidò l’Advanced School of Physics fino al 1980, quando passò il testimone alla SISSA. Fu direttore e presidente del Consorzio per la Fisica e Preside della Facoltà di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali dell’Università di Trieste dal 1991 al 1997.

Negli anni ’80, collaborando con Franco Bassani, Fonda contribuì a creare l’elettrosincrotrone “Elettra” a Trieste, completato nel 1993. Morì improvvisamente nel 1998 a causa di un infarto, durante una crociera a vela a Skradin, vicino a Sebenico.”

fonte immagine Wikipedia

1922 – 2013

Margherita Hack, direttrice dell’Istituto di Astronomia dell’Università di Trieste dal 1964 al 1987, ha giocato un ruolo chiave nella trasformazione di Trieste in un centro di ricerca astrofisica di prestigio internazionale. Grazie alla sua passione, abilità manageriali e determinazione, ha contribuito anche alla creazione di istituzioni come l’ICTP e la SISSA. I suoi contributi scientifici alle stelle e alle atmosfere stellari sono stati fondamentali, incluso il libro “Stellar Spectroscopy” del 1969 scritto con Otto Struve. Hack è stata una pioniera nell’uso dei dati spaziali, sfruttando i satelliti Copernicus e IUE per studiare fenomeni energetici. Oltre alla ricerca, ha dedicato tempo alla divulgazione e all’educazione.

fonte immagine Wikipedia

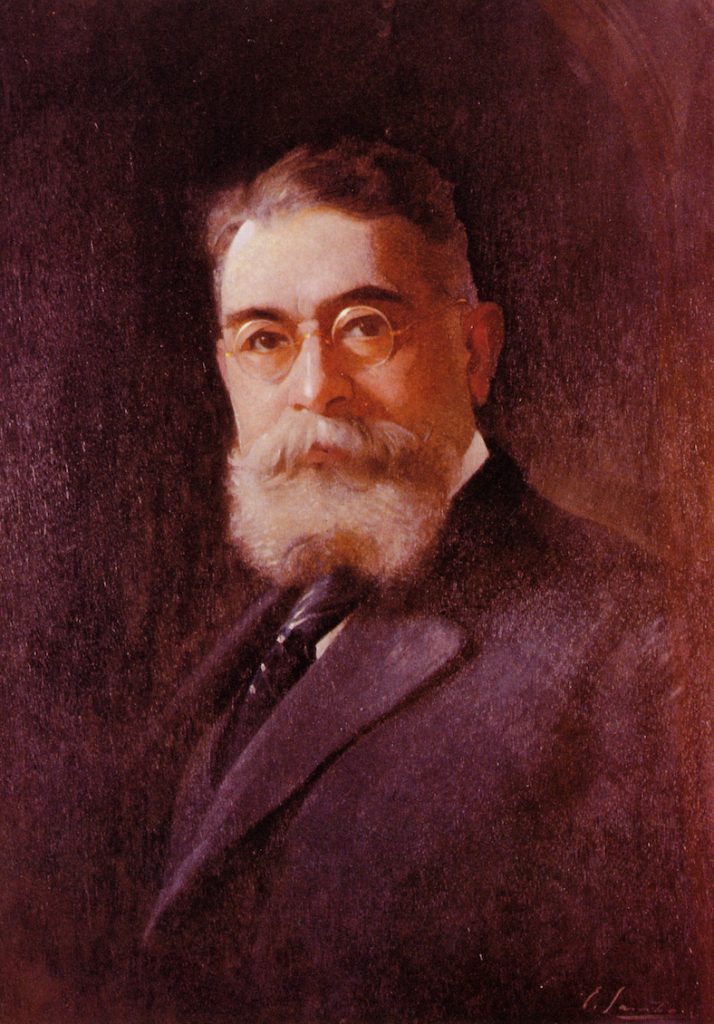

1865 – 1931

Rettore della Regia Università degli Studi Economici e Commerciali dal 1926 al 1930, era di famiglia goriziana. Laureato in chimica e farmacia a Graz, ha ricoperto incarichi dirigenti nelle farmacie degli Ospedali Riuniti di Parma e ha fondato il Laboratorio Chimico e il Museo Commerciale della Camera di Commercio di Trieste. Già direttore dell’Istituto di Studi Commerciali Fondazione Revoltella, è stato anche preside della facoltà di Economia, coincidendo con la carica di rettore fino al 1938. Ha introdotto corsi di lingue slave, tecnica bancaria e ha istituito l’Istituto Coloniale delle Tre Venezie. Ha anche insegnato Merceologia e creato un laboratorio chimico nell’Ateneo.

fonte immagine UniTS

1928 – 2000

Cecilia Assanti è stata una figura di spicco nel campo del diritto del lavoro in Italia. Laureatasi in giurisprudenza a soli 21 anni nel 1949, ha conseguito la libera docenza nel 1959 e nel 1963 ha vinto un concorso a cattedra. Ha insegnato presso l’Università di Trieste, distinguendosi anche come consigliera comunale dal 1978 e membro del Consiglio Superiore della Magistratura dal 1981 al 1986.

Dopo il servizio al C.S.M., ha proseguito la sua carriera accademica e il suo impegno civile, dirigendo la Scuola di Specializzazione in Diritto del Lavoro fino al 2000. La sua morte nel 2000 ha lasciato un vuoto nel campo giuridico italiano, ma il suo lascito continua a influenzare le generazioni successive di giuristi e attivisti. Cecilia Assanti rimane una figura di grande rilevanza nel panorama accademico e civile italiano.

fonte immagine facebook

1909 – 2005

Ha lasciato un’impronta indelebile nel mondo del diritto. Laureatosi in giurisprudenza nel 1929 presso l’Università di Roma “La Sapienza”, ha ottenuto la libera docenza nel 1936 e, nel 1937, è stato il primo classificato nel concorso a professore ordinario di Diritto Processuale Civile presso la Libera Università di Urbino.

La sua carriera accademica lo ha portato a insegnare in diverse università italiane, tra cui Trieste, Pisa, Napoli, Genova, Firenze e Roma, dove ha tenuto corsi su Diritto Fallimentare e Diritto Processuale Civile.

Ha contribuito alla redazione del codice civile del 1942 e ha partecipato a diverse commissioni politiche. È stato membro del Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione dal 1962 al 1966.

Ha diretto le riviste Foro italiano e Rivista di diritto per due decenni e ha ricoperto la carica di giudice della Corte Costituzionale dal 1978 al 1987, servendo anche come Vicepresidente dal 1986.

fonte immagine giustiziainsieme.it

1925 – 2021

Riconosciuto tra i pilastri della biochimica italiana, si laureò in medicina a Padova nel 1949. Dopo Pavia e esperienze internazionali, giunse a Trieste nel 1958, lanciando gli studi di biochimica e creando una scuola di successo con continuità da parte dei suoi allievi.

Fu preside della Facoltà di Farmacia (1962-67) e giocò ruoli chiave nell’istituzione della Facoltà di Medicina. Onorato con Medaglia d’oro ai benemeriti della Scuola, della Cultura e dell’Arte (1986), contribuì a organismi come il Comitato Nazionale di Bioetica e l’International Council of Human Duties (1993).

De Bernard si distinse per studi biochimici e clinici, concentrandosi sulla calcificazione e sulla promozione della biochimica in Italia. Fondò l’Area Science Park e supportò il centro ICGEB, rafforzando il Sistema Trieste per la ricerca.

Appoggiando l’idea di Levi-Montalcini, promosse a Trieste una collaborazione globale tra scienziati, culminata nella Trieste Declaration of Human Duties (1993), che integra i Diritti Umani con una responsabilità condivisa per le sfide del terzo millennio.

fonte immagine UniTS

1865 – 1931

Zoologo italiano, primo professore di discipline naturalistiche all’Ateneo. Su temi quali sessualità anfibi, rigenerazione platelminti e ecologia marina, è esperto mondiale di chetognati. Ha riavviato ricerca marina a Trieste fondando Istituto di Zoologia nel 1962, portando alla fama il Laboratorio di Biologia Marina di Aurisina. Ha recuperato patrimonio scientifico e formato nuovi biologi marini. Numerose pubblicazioni, incl. monografia “La fauna d’Italia”. Autorità in Idrobiologia con libro “Il nostro universo: La vita nelle acque”.

fonte immagine UniTS

1913 – 1993

Kanizsa è un eminente protagonista della Psicologia Sperimentale italiana, acclamato per le sue ricerche sulla percezione. Nonostante le leggi razziali, ha continuato la sua ricerca durante la resistenza a Roma con l’aiuto di Luigi Meschieri.

Dopo la Seconda Guerra Mondiale, ha collaborato con Musatti nel laboratorio Olivetti di Ivrea e insegnato a Firenze e Milano. Nel 1953 è diventato professore di psicologia a Trieste, fondando l’Istituto di Psicologia e dedicandosi alla ricerca sulla percezione visiva. Una delle sue più rilevanti contribuzioni è stata la creazione del Triangolo di Kanizsa nel 1954. Nel 1976, ha guadagnato fama internazionale con l’articolo “Subjective Contours” e nel 1979 con il libro Organization in Vision.

fonte immagine UniTS

1907 – 1987

Professore universitario dal 1937, insegnò Diritto Romano nelle Università di Messina, Trieste, Bologna, Diritto Civile a Bologna e Storia del Diritto Romano a Roma.

Divenne giudice della Corte Costituzionale e dal 1969 al 1971 ne fu Presidente.

Dal 1975 fu socio nazionale dei Lincei.

Dal 1972 al 1983 venne eletto Senatore indipendente nelle liste del Partito Comunista Italiano.

Ricoprì la carica di condirettore – con Antonio Scialoja – di un imponente Commentario al Codice civile, nonché di direttore di un vasto Commentario alla Costituzione dal 1975.

fonte immagine Wikipedia

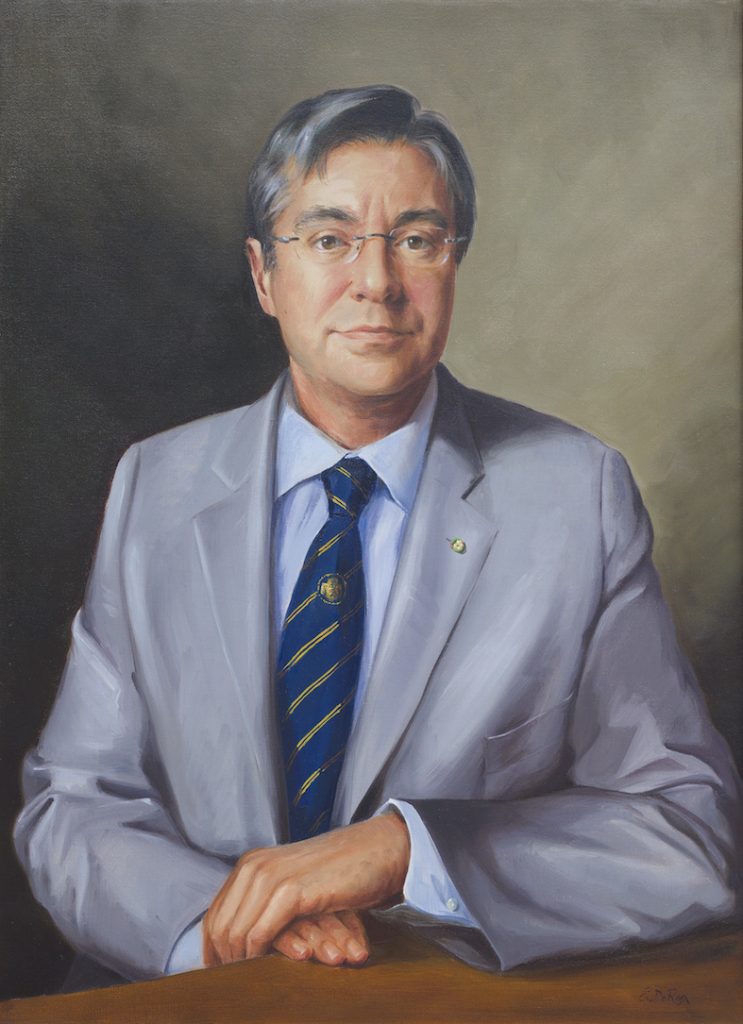

1929 – 2015

Giurista triestino, avvocato affermato, docente di Diritto Commerciale e titolare anche della cattedra di Diritto Fallimentare presso l’Università degli Studi di Trieste; venne eletto rettore nel 1972 e, riconfermato per due trienni consecutivi, rimase in carica fino al 1981. Quel lasso di tempo fu caratterizzato dalla contestazione studentesca, nonché dalle richieste da parte di Udine per dotarsi di una sede universitaria autonoma. De Ferra, aperto al dialogo, concesse agli studenti il diritto a partecipare ad alcuni organi accademici e favorì la trasformazione in Facoltà della Scuola per Traduttori ed Interpreti.

Per alcuni anni fu membro della Conferenza dei Rettori, che riuniva i maggiori esponenti di tutte le Università italiane.

Ricoprì il ruolo di sovrintendente del Teatro Verdi, divenne Cavaliere del Santo Sepolcro e consigliere della Banca d’Italia.

fonte immagine UniTS

1939 – 2013

Libero docente di Diritto Civile nel 1969, ordinario dal 1976, Giovanni Gabrielli insegnò all’Università degli Studi di Trieste sino al 2007.

Nel 1960 si era anche diplomato traduttore alla Scuola per Interpreti.

Avvocato di spicco, con Studio a Trieste, Udine e una collaborazione veronese. Buona parte della realtà economica della città passò per le sue mani.

Vicepresidente vicario di Allianz S.p.A. e presidente di Antonveneta Vita, Gabrielli ricoprì nei decenni molte cariche, tra le quali presidente del Frie, vicepresidente della Nova Kreditna, presidente di Lloyd Adriatico Holding S.p.A.; fu consigliere di amministrazione di società di più settori, dall’industria alla logistica all’editoria.

fonte immagine studiolambertini.it

1933 – 2000

A soli 26 anni, diventò docente di Diritto Costituzionale, poi titolare di cattedra nell’ateneo giuliano e nel 1972 divenne Preside della facoltà di Padova. Nel 1958, pubblicò La potestà legislativa regionale e contribuì all’elaborazione dello Statuto speciale della Regione Friuli Venezia Giulia. Nel 1977, fu nominato giudice della Corte Costituzionale, diventando il dodicesimo presidente nel 1985.

Successivamente, ricoprì incarichi ministeriali come esperto, prima negli Affari regionali e poi negli Affari regionali e politiche comunitarie nel governo Ciampi. Nel 1986 tornò all’insegnamento e continuò a dirigere la rivista Quaderni costituzionali fino alla sua morte nell’aprile 2000.

Tra le sue opere più note: Diritto costituzionale (1991), Diritto regionale (1973), Commentario breve della Costituzione (1990) e Le fonti del diritto italiano (1996).

fonte immagine Wikipedia

1942 – 2018

Studia filosofia, sociologia e germanistica a Francoforte sul Meno; dal 1968 al 1974 è ricercatore all’Istituto di filosofia della Freie Universität di Berlino dove mostra, fin dagli inizi della sua carriera, una forte vocazione interdisciplinare. Successivamente si traferisce in Italia e nel 1993 diventa professore presso la SSLMIT di Trieste. I suoi interessi di ricerca si spostano sempre più sulla letteratura tedesca e sulla teoria della traduzione, ma senza mai rinunciare ad una prospettiva storico-filosofica di ampio respiro. Si occupa anche di letteratura per l’infanzia e l’adolescenza e di generi a lungo considerati minori, come fumetti e graphic novel.

Parallelamente alla carriera accademica porta avanti la sua attività di traduttore, trasponendo in tedesco testi di grandi intellettuali italiani come Pierpaolo Pasolini, Giorgio Colli, Giorgio Agamben, Carlo Michelstaedter e Roberto Calasso.

Nel 2017 gli è stato assegnato il prestigioso Premio Italo-Tedesco per la Traduzione letteraria (premio alla carriera).

fonte immagine UniTS

1946 – 2021

Consegue il Diploma di Interprete di conferenza per le lingue francese e tedesca nel 1969 presso la Scuola Superiore di Lingue Moderne per Interpreti e Traduttori dell’Università degli Studi di Trieste, e successivamente si laurea in lingue e letterature straniere presso l’ateneo di Udine. Intraprende una intensa e brillante carriera di interprete di conferenza che eserciterà per un cinquantennio, unitamente a quella didattica presso i corsi di Interpretazione Consecutiva e Simultanea francese della SSLMIT, diventando nel 1996 professore associato.

In qualità di interprete di conferenza è stata unanimemente apprezzata in contesti internazionali prestigiosi quali Assicurazioni Generali, Mostra del Cinema di Venezia e Convenzione delle Alpi, riuscendo a coniugare con rigore e passione il versante professionale con quello didattico e della ricerca accademica. I suoi studi, incentrati sull’analisi della direzionalità linguistica in Interpretazione e sulle componenti paraverbali e pragmatiche del processo interpretativo, continuano a rappresentare nitidi elementi di riferimento per l’indagine teorica entro i Translation Studies.

fonte immagine UniTS

1953 – 2004

Si laurea in lettere e filosofia (sezione di filologia moderna) presso l’Università di Siviglia nel 1976 e in lettere presso l’Università degli Studi di Trieste nel 1989. Dopo aver insegnato Lingua spagnola presso l’Istituto Spagnolo di Lisbona dal 1977 al 1979, si trasferisce in Italia dove, dal 1982 al 1990, è lettrice di Lingua Spagnola, prima a Udine presso la Facoltà di Lingue e Letterature Straniere e la Facoltà di Scienze Politiche, poi a Trieste presso la SSLMIT. Ricercatrice di Lingua spagnola presso la SSLMIT di Trieste dal 1990, nel 2001 prende servizio presso la stessa Facoltà e per il medesimo settore scientifico-disciplinare come professoressa associata.

All’attività di docenza, svolta con grande entusiasmo, passione e dedizione fino all’ultimo, ha costantemente affiancato la sua vivace attività di ricerca, spaziando dalla lingua alla letteratura, dalla sociolinguistica alla dialettologia. È tra le prime ispaniste italiane a esplorare la linguistica applicata e contrastiva (tra lo spagnolo e l’italiano) e a tracciare i lineamenti della traduzione, sia a livello storico che teorico e didattico, e le sue sfide nell’ambito dei linguaggi settoriali.

fonte immagine UniTS

1959 – 2011

Laureato nel 1984 in interpretazione in lingua inglese e russa alla Scuola Superiore di Lingue Moderne per Interpreti e Traduttori di Trieste, inizia la carriera accademica presso la stessa istituzione nel 1994 come ricercatore di lingua russa per diventare poi professore associato nel 2000.

Come dimostrano le sue numerose pubblicazioni, ha saputo coniugare in modo eccellente il suo interesse per la lingua russa e quello per l’interpretazione. L’ampia esperienza maturata come interprete televisivo lo ha portato a interrogarsi sul ruolo dell’interprete in televisione e nei media, aprendo, in maniera pionieristica, la strada a studi fruttuosi e anticipando, a livello nazionale, l’applicazione dell’Analisi Conversazionale, e più in generale del Discorso-in-interazione, alle ricerche nell’ambito dell’interpretazione. Si è contraddistinto per la capacità di rimettere in questione assunti dogmaticamente trasmessi da una generazione di interpreti all’altra, basandosi su dati reali quali quelli riuniti nell’ampio corpus raccolto presso gli archivi RAI e le TV commerciali.

fonte immagine UniTS

1925 – 2012

È stato un pediatra italiano, professore, autore di diversi libri e manuali di pediatria, fondatore di riviste specialistiche e società scientifiche. È ricordato soprattutto per aver promosso una serie di provvedimenti che rivoluzionarono la cura dei bambini in Italia a partire dagli anni settanta del XX secolo, come la creazione del Day hospital pediatrico e l’apertura dei reparti di pediatria alle famiglie. L’importanza della sua “rivoluzione” è tale da essere paragonata a ciò che Franco Basaglia fece nella psichiatria. Per tale motivo è considerato un “padre della pediatria italiana”. Dal 1968 e fino alla fine della sua carriera, è stato Direttore della Clinica dell’Ospedale infantile Burlo Garofolo di Trieste, iniziando quella rivoluzione nella cura dei bambini che influenzò le generazioni successive. Nello stesso anno fu tra i fondatori della Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università degli studi di Trieste e negli anni successivi diresse la Scuola di specializzazione in Pediatria di Trieste.

fonte immagine SISSA

1928 – 2020

Originario di Roma, dove era stato giovane allievo del grande chirurgo triestino Pietro Valdoni, uno dei pionieri della moderna chirurgia italiana.

È stato quindi tra i padri fondatori della Facoltà medico-chirurgica a Trieste negli anni Sessanta, e per questa ha vissuto e lavorato intensamente. Ha dato impulso, infatti, alla Scuola Chirurgica triestina conducendola a riconoscimenti nazionali ed internazionali. Docente di Patologia Chirurgica e poi di Clinica Chirurgica, ha insegnato a intere generazioni di studenti, ha formato tantissimi specializzandi e ha portato molti allievi ad occupare posizioni apicali sia in ambito ospedaliero che universitario. All’avanguardia nello sviluppo della chirurgia, negli anni ’80 è stato tra i primi ad utilizzare e a migliorare tecnologie allora sconosciute. Preside sempre all’ascolto di tutti, ha tracciato una strada netta di sviluppo e di multidisciplinarietà, incentivando le collaborazioni internazionali. Era uomo pubblico di alto livello, sempre impegnato in relazioni istituzionali di elevato profilo

fonte immagine UniTS

1925 – 2019

Laureato nel 1949 a Padova in medicina, si trasferisce, dopo avere conseguito una borsa di studio nel Regno Unito e successivamente in Svezia per compiere studi di specializzazione. Rientrato in Italia è attivo nella sua città natale, dove nel 1964 crea l’unità di cardiologia dell’ospedale di Trieste. Dal 1967 al 1996 insegna fisiopatologia cardiovascolare all’Università degli Studi di Trieste.

fonte immagine Wikipedia

1928 – 2017

Il Prof. Ludovico Dalla Palma si è laureato in Medicina e Chirurgia nel 1951 presso l’Università di Padova e ha conseguito la Specializzazione in Radiologia nel 1954. Ha ricoperto vari incarichi accademici a Padova e Firenze prima di arrivare a Trieste nel 1968 come Primario dell’Istituto Radiologico di Diagnostica. Nel 1969 è diventato Professore Ordinario di Radiologia presso l’Università di Trieste e ha diretto l’Istituto di Radiologia fino al 2000. Ha guidato la Scuola di Specializzazione in Radiologia Diagnostica dal 1971 al 2003 e ha diretto il Dipartimento Universitario di Scienze Cliniche, Morfologiche e Tecnologiche dal 2000 al 2003.

fonte immagine UniTS

1936 – 2019

Il Prof. Graziani si è laureato in Chimica a Padova nel 1962 e ha continuato la sua carriera accademica e di ricerca fino al 1967, anche negli Stati Uniti. Successivamente, ha ricoperto ruoli accademici di rilievo, diventando professore a Bologna e Venezia. Dal 1975, è stato Professore Ordinario di Chimica Generale e Inorganica a Trieste, con incarichi amministrativi come Prorettore e Preside. Ha anche avuto un ruolo chiave nell’istituzione del Centro di Eccellenza sui Materiali Nanostrutturati dell’Università di Trieste e ha contribuito allo sviluppo tecnologico nei paesi in via di sviluppo attraverso collaborazioni internazionali. Nel corso degli anni, ha cambiato focus di ricerca, passando dalla chimica organometallica alla catalisi e ai nanomateriali per l’energia, pubblicando ampiamente e condividendo la sua conoscenza attraverso pubblicazioni e brevetti.

fonte immagine UniTS

1900 – 1989